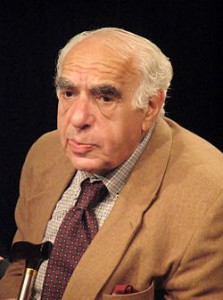

29 декабря 2015 года празднует свой юбилей (80 лет) русский поэт Евгений Рейн

Евгений Борисович Рейн — русский поэт и прозаик

29 декабря 1935 года

В 1960-е годы входил в круг поэтов, «приближенных» к Анне Ахматовой («ахматовские сироты» – Евгений Рейн, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман). Рейн дружил с Бродским, опекал его, пока тот жил в СССР, потом ездил к Бродскому в Америку в гости и на его похороны. У Евгения Рейна есть несколько стихотворений посвященных Иосифу Бродскому. Вот одно из них:

Евгений Рейн: «Запоздалый ответ», посвящается Иосифу Бродскому.

Замёрзший кисельный берег. Финский залив. Кронштадт.

Здесь мы с тобой гуляли, покуривая «Кэмел»,

месяц за месяцем, год или два подряд,

здесь под закатом, что багровое пламя пенил.

Жизнь разбегалась. Атлантика шла «на Вы».

Дядя Сэм и Кремль грозили атомной бомбой.

Лавр остролистый, не стоивший головы,

всё ещё медлил внутри пустоты утробной.

Вот в Роттердаме в гостинице «Гранд-Централь»

я тебя встретил, и мы заказали «Бушмилл»,

но размыкается времени вертикаль

и упирается в воздух — просторный, горячий, душный.

Ангелы вдалеке

галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.

«Жизнь — это кросс, без пальто, налегке,

только над финишем глухо басят куранты.

Жизнь — это рифма, это цезура, друг,

ямб шестистопный — александрийский прочерк,

брошенный с яхты спасательный лёгкий круг,

голая муза под одеялом строчек.

Пальцы в табачной ржавчине, кариатиды дней,

ось Полярной звезды, стоптанные ботинки,

чаша, змеей обвитая, тем она нам видней,

что продаётся, как молоко на рынке.

Слушай, смотри и падай под похоронный марш,

что нам Шопен, даже Вергилий в передней,

эту помаду по жадным губам размажь,

всё это прах по сравнению с небом бредней».

Первая книга стихов Евгения Рейна в нашей стране вышла только в 1984 году (поэту было уже 49 лет), хотя он писал стихи с детства, а его просто не печатали.

В 1987 году поэта приняли в Союз писателей СССР. С началом перестройки поэт стал активно печататься .

Сейчас он преподает, пишет стихи. Имеет хорошую память, бодр – мечтает совершить кругосветное путешествие.

ДВЕНАДЦАТАЯ СТАНЦИЯ ПОД ОДЕССОЙ

Черным по черному море накатывает за верандой,

рейсовый катер сверкает как шесть этажей теплохода.

Даже во сне ты мне кажешься невероятной,

ночь под Одессой шестидесятого года.

Если вглядеться в последнюю темень, то смутен

луч маяка во впадине окоема.

Вот и остался он вечен, сиюминутен,

час этот давний, предутренняя истома.

Там, где кончается зренье, не только турецкие скалы,

все, что случится с тобою, уже стасовало колоду.

Что ж ты теперь не глянешь из нынешнего развала

через соленую непроходимую воду?

EXEGI MONUMENTUM

Накануне старости и жизни

Я хочу вам объявить одно:

Я был счастлив, ибо был в отчизне

Самое последнее звено

Вервия, что заплетал Державин,

То, что Пушкин вывел к небесам.

Никому по совести не равен,

Потому что все придумал сам.

И пройдет еще одна эпоха,

Выйдет в Ленинграде бедный том,

Верный до единственного вздоха

В черном переплете, в голубом!

Из поэмы «Предсказание»

МОНАСТЫРЬ

Молю святое Провиденье:

«Пошли мне тягостные дни,

Но дай железное терпенье,

И душу мне окамени.»

Так неизменный жизни новой

Дойду таинственным вратам,

Как Волги вал белоголовый

Доходит целый к берегам.

Языков.

За станцией Сокольники, где магазин мясной

И кладбище раскольников, был монастырь мужской.

Твердыня и руина, развалина, гнильё —

В двадцатые пустили строенье на жилье.

Такую коммуналку теперь уж не сыскать,

Зачем я это сделал не стану объяснять,

Я, загнанный, опальный: у жизни на краю,

Сменял там отпевальню на комнату свою.

Шел коридор верстою и сорок человек,

Как улицей Тверскою гуляли целый день.

Там газовые плиты стояли у дверей,

Я был во всей квартире единственный еврей,

А рядом инвалиды, ночные сторожа,

И было от поллитра так близко до ножа.

И всё-таки при этом, когда она могла,

С участьем и приветом там наша жизнь текла.

Там зазывали в гости, делилися рублём,

Там были сплетни, козни, как в обществе любом.

Но было состраданье, не холили обид.

Направо жил Адамов, хитрющий инвалид.

Стучал он рано утром мне в стенку костылём,

Входил, обрубком шарил под письменным столом,

Где я держал посуду кефира и вина.

Бутылки на анализ просил он у меня.

И я давал бутылки и мелочь иногда,

И уходил Адамов. А рядом занята

Рассортировкой семги, надкушенных котлет,

Ватрушек и закусок в неполных двадцать лет,

Официантка Зоя, мать чёрных малышей.

За нею жил расстрига, Гуляев Тимофей.

Служил он в гардеробе издательства Гослит,

И был в литературе изрядно знаменит.

Он Шолохова видел, он Пастернака знал,

Он с Нобелевских премий на водку получал,

Он Юрию Олеше галоши подавал.

Но я-то знал — он тайно крестил и отпевал.

Но дело не в соседях, типаж тут ни причем,

Кто эту жизнь отведал, тот знает, что почем.

Почём бутылка водки и чистенький гальюн!

А то, что люди волки, сказал латинский лгун,

Они не волки. Что же? Я не пойму. Бог весть.

Но я бы мог такие свидетельства привесть,

Что обломал бы зубы и лучший богослов.

И все-таки спасибо за все, за хлеб и кров.

Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,

Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,

Кто учит нас терпенью и душу каменит,

Кто учит просто пенью и пенью Аонид.

Тому, кто посылает нам дом или развал,

И дальше посылает белоголовый вал.

- Метки: Евгений Рейн, русские поэты